Aus der Sammlung

Das Stadtmuseum präsentiert hier in lockerer Folge einige Objekte aus der Sammlung.

Die historische Merkur-Bergbahn

Das historische Gemälde der Merkur-Bergbahn schuf der Maler Heinrich Hoffmann.

Am Freitag, 13. März 2020, wurden die neuen Wagen der Merkur-Bergbahn auf die Gleise gesetzt. Die Baden-Badener waren zuvor eingeladen online über das Design der Fahrzeuge abzustimmen. Die Entscheidung fiel auf einen Entwurf, dessen Holzoptik eine bewusste Referenz an die ersten Wagen der Bergbahn darstellt.

Wie genau sahen die Wagen aus?

Das verrät ein Gemälde aus der Sammlung des Baden-Badener Stadtmuseums. Zu sehen ist die Bergstation auf dem Merkur mit einem Wagen, der vermutlich gerade die Fahrt ins Tal begonnen hat: Das legt die Blickrichtung der Fahrgäste nahe. Zwar ist das Ölgemälde nicht datiert, doch spricht die Kleidung der zahlreichen Figuren, für eine Entstehung kurz nach Eröffnung der Bergbahn, deren Einweihung am 16. August 1913 war.

Die genaue Ausführung des Gemäldes ermöglicht es, Details der Konstruktion des Schienenfahrzeugs zu erkennen, das aus Mahagoni- und Teakholz gefertigt war. Die mehreckige Front weist drei große Fenster auf. Unten sitzen zwei Scheinwerfer. An der Längsseite befinden sich schräg versetzt vier zweiflügelige Türen, deren obere Hälften durchfenstert sind.

Hotel und Restaurant auf dem Merkurberg

Rechts neben dem Bahngebäude sind die weiß verputzten Fassaden des Merkurturms und des benachbarten Hotel-Restaurants zu erkennen. Zugleich mit dem Bau der Bergbahn wurde der Aussichtsturm erneuert und das Hotel mit Restaurant errichtet. Dieses Gipfelrestaurant stellte 1967 den Betrieb ein und wurde zehn Jahre später abgerissen.

Neben der Darstellung der Gebäude auf dem Merkurberg ist das Gemälde auch aufgrund der Naturwiedergabe beachtenswert. Das helle Blau des Himmels wird mit den dunklen Baumkronen kontrastiert. Mit schnellem Pinselstrich sind die Gräser und Blüten im Vordergrund ins Bild gesetzt. Schöpfer des Gemäldes ist Heinrich Hoffmann, 1859 in Kassel geboren, 1933 in Heidelberg verstorben, der seine künstlerische Ausbildung in Berlin und Kassel erhielt und seit 1888 in Heidelberg lebte.

Werke von Heinrich Hoffmann hatten großen Stellenwert

Einen wichtigen Teil seines Schaffens bilden stimmungsvolle Landschaftsdarstellungen. Neben der Region um Heidelberg widmete sich Hoffmann auch Baden-Baden. Das Stadtmuseum besitzt mehrere Werke seiner Hand. Nach Hoffmanns Entwürfen gab der Heidelberger Verlag Edmund von König eine Postkartenserie mit Darstellungen der Kurstadt heraus. Exemplare davon haben sich in der historischen Sammlung der Stadt Baden-Baden erhalten.

Eine dieser Postkarten zeigt den Blick auf den Merkur mit Bergbahn und stimmt bis ins Detail mit dem Gemälde überein. Offensichtlich diente das Ölbild, welches 1996 für das Stadtmuseum angekauft wurde, als Vorlage für die Karte. Dies verdeutlicht zum einen die Beliebtheit, der sich Heinrich Hoffmanns Motive bei Zeitgenossen erfreuten, zum anderen den großen Stellenwert, den die Bergbahn bereits kurz nach Ihrer Vollendung als touristisches Ausflugsziel hatte und bis heute hat.

Frühlings-Blätter aus Baden-Baden

Stadt-Marketing ist keine Erfindung unserer Zeit, nur der Name ist neu. Schon Ende des 19. Jahrhunderts ergriff das damalige Kurkomitee zahlreiche Werbemaßnahmen, um die Attraktivität der Kurstadt herauszustreichen. Dazu gehörte eine aufwändige Publikation mit dem Titel „Frühlings-Blätter aus Baden-Baden“, von der sich ein Exemplar in der Historischen Sammlung des Stadtmuseums befindet.

Dreisprachiges Werbeheft für Baden-Baden

Im September 1892 war das Büro für Internationale Publikationen in Berlin an das Kurkomitee herangetreten, ob nicht Interesse an einem dreisprachigen Werbeheft für Baden-Baden bestünde. Im selben Jahr war in Dresden ein Heft der „Frühlings-Blätter“ erschienen, das als „Wegweiser durch Dresden und Schandau“ dienen sollte und zugleich die sächsische Industrie bewarb. Nach diesem Vorbild sollte nun auch das „Pracht-Reklame-Heft“ für Baden-Baden in ungewöhnlicher Magazinform und mit reicher Bebilderung gestaltet werden.

Die Texte verfasste Richard Pohl, Kulturjournalist, Musikkritiker und Redakteur des Tagblatts. Überschrieben mit „Frühlingstage in Baden-Baden“, die „nirgends schöner als im Oostal sein können“, führt Pohl den Leser in Superlativen zu den bekannten Sehenswürdigkeiten in der Stadt und der Umgebung. Gleichzeitig bietet er in feuilletonistischer Weise einen historischen Abriss und betont die Bedeutung Baden-Badens als Kur- und Badeort.

Privatkliniken, Hotels und Läden vorgestellt

Einem Reklame-Heft entsprechend werden ausführlich die zahlreichen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstandenen Privatkliniken vorgestellt und bewertet. Der Leser erfährt, dass in Dr. Otto Emmerichs Heilanstalt für Morphium-Kranke die Patienten „unter der persönlichen Aufsicht des energischen, jungen Arztes“ stehen und er schaut auf das Interieur des Operationssaales der 1891 gegründeten Frauenklinik von Dr. Rudolf Zille.

Ebenso werden die Vorzüge der damaligen großen Hotels wie Holländischer und Europäischer Hof, Messmer, Minerva, Stephanie oder Bellevue gepriesen. Dies war auch insofern von Bedeutung, als im Anhang europäische Hotels Werbung schalteten und die „hervorragenden“ Mitglieder des internationalen Vereins der Gasthofbesitzer, zu denen Otto Kah, Inhaber des Europäischen Hofes, gehörte, vorgestellt werden.

In höchsten Tönen lobt der Autor das Bekleidungshaus von L. Mayer am Leopoldsplatz mit Filiale in Heidelberg und Versandgeschäft, das Mode, wie sie in Paris, Trouville oder Hastings und Brighton getragen wurde, anbot. Zudem wird das Gebäude der Firma Thiergärtner (heute Goldenes Kreuz) und deren Portfolio vorgestellt. Die Firma lieferte weltweit Sanitäranlagen, Fernsprecher, Personenaufzüge und Kücheneinrichtungen an Hotels, Bäderanstalten und Schlösser.

Drucklegung war mit Schwierigkeiten gepflastert

Der Weg bis zur Drucklegung des Heftes war mit Schwierigkeiten gepflastert und füllt eine Akte im Stadtarchiv. So konnte der ursprünglich geplante Erscheinungstermin zum Start der Saison im Mai 1893 nicht eingehalten werden. Zunächst wurden Texte nicht rechtzeitig geliefert, dann gab es Kritik an den Übersetzungen ins Englische und Französische. Man beurteilte diese als „sehr mangelhaft und wenig schwungvoll“.

Thomas Maynard, Mitglied der Anglikanischen Gemeinde attestierte, dass die englische Übersetzung „too mot à mot“ sei und der Text insgesamt ein spröder und uninteressanter „catalogue of beauties“. Mit der Korrektur der schlimmsten Auswüchse stiegen die Herstellungskosten. Als das Heft endlich ausgeliefert werden konnte, stellte man in Baden-Baden fest, dass bei 33 Exemplaren das großherzogliche Wappen falsch gedruckt worden war. Auf entsprechende Einwände schlug der Verlag als pragmatische Lösung vor, die fehlerhaften Hefte ins Ausland zu liefern, wo man mit den Feinheiten der badischen Heraldik sicher nicht so vertraut sei. Letztlich wurde davon aber Abstand genommen.

Interessant ist, dass das Heft nach Erscheinen 1894 an 122 führende Hotels in ganz Europa verschickt wurde. Zu den exklusiven Empfängern gehörte zudem Jagatjit Singh, der spätere Maharadscha von Kapurthala, einem Fürstentum in der Region Punjab in Indien.

Schwalbenfliesen aus dem Kaiserin-Augusta-Bad

Im Stil des Historismus

Dieses Fliesenbild aus der Dauerausstellung des Stadtmuseums zählt zu den wenigen erhaltenen Ausstattungsstücken, die noch heute von einem der prunkvollsten Badepaläste der Kurstadt zeugen: dem Kaiserin-Augusta-Bad. Errichtet unter der Leitung des badischen Baudirektors Josef Durm im Stil des Historismus öffnete es 1893 seine Pforten. Bereits 70 Jahre später wurde das Bad als veraltet angesehen und abgerissen. Die reich verzierte Architektur der Kaiserzeit passte nicht zum Zeitgeschmack der 1960er Jahre.

Die geretteten Fliesen zeigen in leuchtenden Blautönen auf weißem Grund Schwalben und Bienen umgeben von Laubwerk, dessen Blätter, Zweige und Früchte nach dem Vorbild einer Platane gestaltet sind. Ursprünglich zierten sie einen Heißluftraum, von denen das Augustbad gleich zwei besaß. Außerdem verfügte das Bad über mehrere Wannenbäder, ein Warmwasserbad, ein Schwimmbad, ein Dampfbad, einen Massageraum und Säle für die sogenannte Heilgymnastik.

1885 begannen die Planungen zur Errichtung der Badeanstalt am Römerplatz als nur für weibliche Besucher bestimmtes Gegenstück zum Friedrichsbad. Ehrengäste der feierlichen Eröffnung am 28. Juni 1893 waren Großherzog Friedrich I. von Baden und seine Gemahlin Großherzogin Luise, Tochter der Namensgeberin Kaiserin Augusta.

Kaum Bildquellen verfügbar

Das Vestibül war sehr aufwendig mit Reliefs, Malereien und Skulpturen ausgestattet. Der runde Schwimmsaal war überkuppelt sowie mit bunten Fliesenbildern dekoriert, welche Pfauen zeigen und heute ebenfalls in der Dauerausstellung des Stadtmuseums bewundert werden können. Das Aussehen dieser beiden besonders repräsentativen Räume überliefern zahlreiche Druckgrafiken und Fotografien.

Zu dem Heißluftraum hingegen, den die Schwalbenfliesen zierten, existieren kaum Bildquellen. Im Stadtarchiv findet sich lediglich ein Schwarz-Weiß-Foto des leeren Raumes. Es verdeutlicht die ursprüngliche Dimension der Schwalbendarstellung, die sich in einem breiten Streifen über alle vier Wände zog. Ebenso ist in einer Ecknische ein Trinkwasserbrunnen zu erkennen.

In dem Raum konnten die Badegäste wie in einer Sauna bei hohen Temperaturen ruhen, dazu war er mit hölzernen Liegen und Lehnstühlen ausgestattet. Diese Einrichtung des Heißluftbades dokumentieren seltene Filmaufnahmen, die vom damaligen Südwestfunk kurz vor Abbruch des Gebäudes gemacht wurden.

Einflüsse asiatischer Kunst

Die gefliesten Wandbilder und Friese des Kaiserin-Augusta-Bades wurden von der Firma Utzschneider und Cie. aus Saargemünd aus Steingut gefertigt. Das Unternehmen war bekannt für die Herstellung prachtvoller, großformatiger keramischer Fresken und unterhielt für deren Entwürfe seit den 1880er Jahren ein Atelier in Paris.

Dass die Schwalbenfliesen, die sich großflächig über einen ganzen Raum erstreckten, seriell produziert wurden, ist an der Wiederholung des Musters zu sehen. Das Dekor setzt sich so aus neun unterschiedlichen Teilen zusammen, dass es beliebig erweitert werden kann.

Die ornamentale Darstellung der Vögel, Blätter und Zweige mit geschwungenen Umrissen lassen Einflüsse asiatischer Kunst erkennen. Dieser Exotismus entspricht der Mode ihrer Entstehungszeit. Nachdem sich Japan in den 1860er Jahren für den Westen öffnete und das Land auf mehreren Weltausstellungen vertreten war, entwickelte sich in Europa eine förmliche Japanbegeisterung. Sie fand ihren Niederschlag in zahlreichen Werken der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks.

Pietà aus dem Kloster Lichtenthal

In besonderer Verbindung zur Karwoche, in der die christliche Kirche des Leidenswegs und Kreuzestods Christi gedenkt, steht die Pietà aus Lindenholz aus dem Kloster Lichtenthal. Sie zeigt die heilige Jungfrau Maria mit leicht geneigtem Haupt, ihren toten Sohn auf dem Schoß haltend. Mit ihrer rechten Hand stützt sie den Kopf des Heilands, so dass der Betrachter sein Antlitz mit den geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund sehen kann.

Während der linke Arm Christi gegen die Brust Mariens gestützt ist und von ihrer anderen Hand zart gehalten wird, fällt sein rechter Arm schlaff herunter. Dieses Motiv, das die Leblosigkeit des Körpers in besonderem Maß betont, findet sich häufig bei Bildern des toten Christus. An vielen Stellen der Skulptur ist die Farbfassung abgeplatzt und gibt den Blick auf das Holz frei. Das Werk wird in die Zeit um 1500 datiert. Es befindet sich seit 1980 als Leihgabe im Stadtmuseum und stammt aus dem Kloster Lichtenthal, das dieses Jahr sein 775-jähriges Bestehen feiert.

Zisterzienserinnenabtei wurde mit zahlreichen Kunstschätzen ausgestattet

Als markgräfliche Stiftung und Grablege war die Zisterzienserinnenabtei historisch sehr bedeutend und wurde kostbar mit zahlreichen Kunstschätzen ausgestattet, von denen diese Figur ein Beispiel ist. Die aus dem Zusammenhang der Kreuzabnahme und Grablegung herausgelöste Wiedergabe der trauernden Mutter mit dem Leichnam Christi auf ihrem Schoß verbreitete sich seit dem frühen 14. Jahrhundert in der christlichen Kunst und erfreute sich bis in die Barockzeit großer Beliebtheit.

Eine solche Darstellung wird auch Vesperbild genannt, nach dem Abendgebet der Vesper, da man im Mittelalter davon ausging, dass die Kreuzabnahme und die damit verbundene Trauer Mariens in den Abendstunden stattgefunden hätten, etwa zur Gebetszeit der Vesper.

Anblick der Pietà soll von Sünden reinigen

Auf die Funktion dieses Motivs verweist die aus dem Italienischen stammende Bezeichnung Pietà – zu Deutsch „Mitleid“. Es handelt sich um ein sogenanntes Andachtsbild, das den Betrachter dazu anregen sollte, die Schmerzen Mariens mit- beziehungsweise nachzuempfinden. Dies galt als ein Weg, um von seinen Sünden gereinigt zu werden. Daher finden sich viele Vesperbilder, bei denen der Kummer der Jungfrau und der geschundene Körper Christi sehr drastisch vor Augen gestellt werden.

Im Gegensatz dazu akzentuiert aber die Skulptur aus dem Stadtmuseum weder die Leiden Christi noch die Trauer Mariens besonders. Der Leib des Gekreuzigten erscheint weitgehend unversehrt, lediglich kleine Löcher an den Hand- und Fußrücken zeugen von den erlittenen Qualen. Die Seitenwunde, die gemäß des Johannesevangeliums dem Gekreuzigten nach seinem Tod von einem Soldaten zugefügt wurde, ist bei dieser Pietà nur zu erahnen. Das ist jedoch auch auf die an dieser Stelle stark abgeplatzte Farbe zurückzuführen.

Weder trägt Christus eine Dornenkrone, noch ist sein Körper sonderlich ausgemergelt. Diese Darstellung eines fast unversehrt erscheinenden Gottessohns kann als Hinweis auf das gelten, was an Ostern eigentlich gefeiert wird: das Heilsgeschehen in der Überwindung des Todes durch Christus.

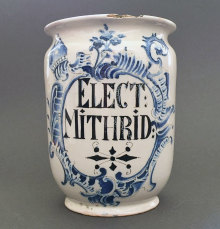

Apothekengefäße aus der Klosterapotheke Schwarzach

Im Bestand des Stadtmuseums Baden-Baden befindet sich ein Ensemble von historischen Apothekengefäßen, das der Stadtrat Hugo von Boemble den Städtischen Sammlungen in ihrem Gründungsjahr 1892 gestiftet hat. Es handelt sich dabei um 54 Apothekenstandgefäße aus Fayence, davon 20 Kannen und 34 Töpfe, die aus der ehemaligen Klosterapotheke der Benediktinerabtei Schwarzach stammen.

Etliche Gefäße in verschiedenen Museen und Privatsammlungen

Die barocke Offizin (Apothekeneinrichtung) des Klosters stammt aus den 1720er Jahren und gelangte nach der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Besitz des örtlichen Apothekers, wo sie über mehrere Generationen in Gebrauch blieb. Bei einer Modernisierung der Schwarzacher Apotheke im Jahr 1961 wurde sie entfernt und dem Deutschen Apotheken-Museum in Heidelberg übergeben. Dort ist sie seit nunmehr 60 Jahren Bestandteil der Ausstellung. Während die Einrichtung erhalten blieb, wurden die zugehörigen Apothekengefäße in alle Winde verstreut.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts gab der Besitzer Stücke in den Kunsthandel oder verkaufte sie. So befinden sich heute etliche Gefäße in verschiedenen Museen und Privatsammlungen. Den größten Bestand an Schwarzacher Apothekengefäßen besitzt jedoch das Stadtmuseum Baden-Baden, das einen Teil dieser Arzneibehältnisse zuletzt bei der großen Medizin-Ausstellung 2013 der Öffentlichkeit präsentierte. Alle Exemplare stammen aus der Produktion der Fayence-Manufaktur Durlach und wurden dort um 1760 hergestellt.

Inhalte waren Sirupe, Öle, Salben, Latwerge oder Muse

Gemeinsam ist ihnen die Bemalung in Blau. In einer Rocaillekartusche steht in Schwarz eine Inschrift, die Auskunft über den Inhalt des jeweiligen Gefäßes gibt. Bekrönt wird die Kartusche vom Wappen des Klosters Schwarzach: Abtsmitra, eine Hand mit Blütenzweig und Krümme eines Abtsstabes.

Während in den Kannen vorwiegend Sirup und Öle aufbewahrt wurden, dienten die Töpfe unterschiedlicher Größe der Aufnahme von Salben, Latwerge (eine eingedickte Saft-Honig-Zubereitung) oder Mus. Das Spektrum der Arzneien reicht von Gänseblümchensirup gegen Husten und Leberleiden, über Ameisenöl, das gegen Rheuma und Gicht, aber auch als Aphrodisiakum helfen sollte, bis zu Menschenfett, mit dem kranke Glieder eingerieben wurden.

Theriak als Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten

Das hier vorgestellte Gefäß trägt die Aufschrift ELECT MITHRID, was nichts anderes als Electuarium Mithridatis bedeutet und nur ein anderer Name für das seit der Antike bekannte Universalheilmittel Theriak ist. Das erste Wort steht für brei- oder musartige Beschaffenheit des Arzneimittels, der Name Mithridates bezeichnet einen kleinasiatischen Herrscher des 2./1. Jahrhunderts vor Christus, der über das an der südlichen Schwarzmeerküste gelegene Königreich Pontos gebot.

Die ursprünglich als Antidot gegen Schlangengift entwickelte Arznei enthielt auf Honigbasis zahlreiche Ingredienzien wie Anis und Fenchel, aber auch Opium und Schlangenfleisch. Mithridates soll die Rezeptur erweitert und das Mittel aus Angst vor Giftanschlägen eingenommen haben. Während des ganzen Mittelalters und noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts galt Theriak als Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten und wurde auch vorbeugend eingenommen.

Klinische Studien konnten allerdings keine therapeutische Wirksamkeit von Theriak nachweisen, sodass die „Königin der Arzneimittel“, die für die Medizin zwei Jahrtausende lang unentbehrlich schien, im 19. Jahrhundert allmählich aus dem Arzneischatz verschwand.

„Die Burg Hohenbaden“ – Entwurf zum Wandgemälde im Stadtmuseum

Diese Zeichnung aus dem Bestand des Stadtmuseums zeigt eine Legende, die sich um die Burg Hohenbaden, auch bekannt als das Alte Schloss, in Baden-Baden rankt. Sie wurde von Jakob Götzenberger als Vorarbeit für eines der Wandbilder der Trinkhalle geschaffen.

Götzenberger schuf zahlreiche Wand- und Ölgemälde

Götzenberger, 1802 in Heidelberg geboren und 1866 in Darmstadt verstorben, war ein Historienmaler aus dem Umkreis der sogenannten Nazarener. Er schuf zahlreiche Wand- und Ölgemälde, die große Beachtung fanden, und wurde 1833 zum badischen Hofmaler ernannt. Die malerische Ausstattung der von Heinrich Hübsch errichteten neuen Trinkhalle in Baden-Baden mit großformatigen Wandgemälden zu Sagen aus der Region war ein bedeutender Auftrag, den Götzenberger 1843 kurz nach der Vollendung des Baus erhielt.

Sieben Jahre später, nachdem die 14 Sagenbilder und einige der monochromen Darstellungen zur badischen Geschichte über den Türen an den Schmalseiten des Wandelgangs der Trinkhalle vollendet waren, fanden die Arbeiten ein jähes Ende: Götzenberger wurde im Dezember 1850 verhaftet und zu einer Arbeitshausstrafe von 21 Monaten verurteilt, weil er Jahre zuvor seiner Nichte bei der Organisation einer Abtreibung geholfen hatte und bei derselben anwesend war.

Nach einjähriger Haft wurde der Maler unter der Bedingung auszuwandern begnadigt und ging nach England. Aufgrund seines ungewöhnlichen Lebenslaufs sowie seiner Tätigkeit in Deutschland und England, kommt Jakob Götzenberger eine besondere Rolle in der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts zu.

Sage um wundersame Erlösung von einer Pestepidemie

Der hier gezeigte Farbentwurf zu dem Wandgemälde „Die Burg Hohenbaden“ illustriert die wundersame Erlösung von einer Pestepidemie. Um ihre beiden Kinder vor der Krankheit, die auch die Burg Hohenbaden erreicht hatte, zu bewahren, brachte sie die Markgräfin der Legende nach auf die Spitze des Burgturms. Dort betete sie zur Heiligen Jungfrau Maria um Schutz. Diese erschien ihr und verkündete die Vertreibung der Pest aus Baden. Zum Dank sollte eines der markgräflichen Kinder dem geistigen Stand geweiht werden.

Götzenberger kontrastiert in seiner Darstellung die friedlich von einem Laken beschirmt schlummernden Kinder mit dem innigen Flehen ihrer knienden Mutter, welche als Rückenfigur gezeigt wird. Über der Markgräfin dem Betrachter frontal zugewendet, erscheint die Jungfrau Maria. Symbolisch für die Errettung vor der Krankheit brechen die Wolken über der Landschaft im Hintergrund auf, die nach der Umgebung Baden-Badens gestaltetet ist, und ein Dämon fliegt am linken Bildrand davon.

Zeichnung verrät den Arbeitsprozess Götzenbergers

Diese Zeichnung verrät einiges über den Arbeitsprozess Götzenbergers. Nachdem er die Komposition ausgeführt hatte, entschied er sich, die Figur Mariens etwas weiter nach oben zu verrücken, was durch Bleistiftlinien über ihr angedeutet ist. In dieser erhöhten Position erscheint sie auch auf dem Wandgemälde. Zur Übertragung in ein größeres Format wurde die fertige Darstellung mit einem Raster aus Bleistiftlinien versehen.

Das Blatt stammt aus einem Album, das 1969 als Schenkung in die Sammlung des Stadtmuseums kam. Darin befinden sich Vorzeichnungen Götzenbergers zu jedem seiner Wandgemälde in der Trinkhalle. Die Darstellungen wurden auf die Albumseiten geklebt, mit Überschriften und Rahmungen in Bleistift versehen. Die Handschrift, das Papier und der Einband des Albums sprechen für eine Entstehung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also kurz nachdem Götzenberger die Zeichnungen gefertigt hat. Diese Art der Sammlung und Präsentation der Entwürfe zeigt, wie hoch sie wertgeschätzt wurden.

Kinderschuhe aus Papier

Zur Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges und in der jeweiligen unmittelbaren Nachkriegszeit herrschte Mangel an nahezu allen Gütern des täglichen Bedarfs. Großen Teilen der Bevölkerung fehlte es an Nahrungsmitteln und Heizmaterial ebenso wie an Kleidung und Schuhwerk.

In manchen Fällen konnte man sich mehr schlecht als recht mit Ersatzstoffen behelfen. Schuhe wurden im Ersten Weltkrieg schon früh zur Mangelware, da das Leder für die Kriegswirtschaft gebraucht wurde, um etwa Soldatenstiefel oder Pferdegeschirr herzustellen.

Broschüren mit Anweisungen für die Erhaltung und Ausbesserung von Schuhen

Die Zivilbevölkerung flickte ihre Schuhe solange es ging und benagelte die Ledersohlen, damit sie länger hielten. Es gab sogar eigens Broschüren mit Anweisungen für die Erhaltung und Ausbesserung von Schuhen. Wie dramatisch die Versorgungslage war, zeigt, dass schon 1915 nicht mehr beanstandet werden durfte, wenn Schüler barfuß zum Schulunterricht kamen. Not macht erfinderisch und so versuchte man Schuhe aus anderen Materialien herzustellen. Im Schwarzwald hatten Strohschuhe eine gewisse Tradition, auch Holz, Stoff oder Papier wurden in der Schuhproduktion genutzt.

All diesen Alternativen gemeinsam war, dass sie meist unbequem, wenig strapazierfähig und auch nicht wasserdicht waren. Ein Rohstoff, der reichlich zur Verfügung stand, war Papier, aus dem neben Schuhen auch Hosen und Oberbekleidung hergestellt wurden. Um Papiergarn herzustellen, schnitt man von Endlospapierrollen mit maschinellen Schneidevorrichtungen lange Papierstreifen, die dann von Spinnmaschinen zu Garn gesponnen wurden, das vergleichsweise reißfest war.

Zeitzeugnisse für das Museum

Das hier vorgestellte Paar Kinderschuhe der Größe 27 bis 28 wurde 1917 aus Papiergarn gefertigt und konnte ohne Bezugsschein bei der hiesigen Filiale des Warenhauses Geschwister Knopf, später Kaufhaus Lipsky, in der Lange Straße 25 erworben werden. Stanislaus Kah, der damalige Konservator der Städtischen Sammlung, besaß ein gutes Gespür dafür, dass die Schuhe einmal historische Aussagekraft haben würden, da sie Mangel und Not und den Umgang damit gut repräsentieren.

Aus diesem Grund erwarb er die fabrikneuen Schuhe im Sommer 1917 als Zeitzeugnisse für das Museum. In ähnlicher Weise handelt heute das Stadtmuseum, wenn es eine der vom Theater selbst produzierten Mund-Nasen-Schutzmasken in seinen Sammlungsbestand aufnimmt. Unter anderem anhand dieses Objekts wird man in Zukunft die Corona-Krise des Jahres 2020 und den Mangel an professionellem Schutzmaterial museal aufbereiten können.

Postabwurfbeutel

Die kontaktlose Zustellung von Post und Paketen ist nicht neu. Ja, in gewisser Weise gab es sie schon vor über 100 Jahren, als man Post aus Luftschiffen abwarf. Im Jahr 1900 gelang die erste Fahrt eines von Ferdinand, Graf von Zeppelin konstruierten Starrluftschiffs. Innerhalb weniger Jahre war die Entwicklung so ausgereift, dass an die Beförderung von Passagieren im Liniendienst gedacht werden konnte. Zu diesem Zweck wurde 1909 die Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft (DELAG) gegründet – die erste Fluggesellschaft weltweit.

Einer der Anteilseigner der DELAG war die Stadt Baden-Baden, die sich durch den neuartigen Luftverkehr eine Förderung des Tourismus versprach. Auf einem Gelände gegenüber dem Bahnhof in Oos entstand eine Luftschiffstation, die am 21. August 1910 offiziell in Betrieb genommen wurde. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg starteten von hier zahlreiche Rund- und Fernfahrten, ohne dass jedoch ein fahrplanmäßiger Luftschiffverkehr zustande gekommen wäre.

Kleinere Mengen Post wurden abgeworfen

Von Beginn an wurden nicht nur Personen, sondern auch Post befördert. Diese konnte aber nicht nur an den wenigen Landeplätzen des Luftschiffs ausgetauscht werden. Überall dort, wo aus Zeitgründen oder wegen fehlender Logistik eine Postübergabe am Boden nicht möglich war, konnten kleinere Mengen abgeworfen werden. Zudem nutzten Passagiere die Möglichkeit, während Rundfahrten Ansichtskarten zu schreiben und auf diese Weise zustellen zu lassen. Die Post wurde in wasserabweisenden, mit Sand beschwerten Beuteln abgeworfen, die von der Stuttgarter Geschäftsbücher-Fabrik Carl Lauser produziert wurden.

Eine lange Stofffahne bremste den Fall der Beutel und machte die Postsendung schon in der Luft gut sichtbar und am Boden leicht auffindbar. Da die Abwürfe nicht sehr zielgenau waren, lagen den Sendungen eine Fundmeldekarte und ein kleiner Finderlohn von 50 Pfennigen bei. Der Finder sollte den Fundort der Luftpost melden und die Sendung beim nächsten Postamt zur Weiterbeförderung abgeben. Der Abwurfbeutel ging nach der Ablieferung des Inhalts in den Besitz des Finders über.

Abwurfbeutel aus dem Jahr 1927

Der Förster Karl Schulz war ein solcher Finder, und über ihn gelangte der hier vorgestellte Abwurfbeutel 1927 in die Städtische Sammlung. Laut Bordstempel auf dem Flatterband war er am 16. September 1913 vom Luftschiff „Viktoria Luise“ über der Kurstadt abgeworfen worden und am Friesenberg niedergegangen, wo Schulz ihn auflas. Als Adressat ist in Bleistift, kaum noch lesbar, das Hotel Stephanie oder ein dort logierender Gast angegeben.

Der Abwurfbeutel ist etwa 30 x 13 Zentimeter groß und besteht aus braunem Ölpapier, das beidseitig bedruckt ist. Daran befestigt ist ein etwa 2,70 Meter langes Stoffband in den Farben des Kaiserreichs (schwarz-weiß-rot), an dessen Ende sich eine an einem Holzstab fixierte Fahne befindet. Die Flagge ist diagonal gevierteilt von Blau und Weiß, in der Mitte befinden sich ein Anker und ein Schild mit der Aufschrift H.A.P.A.G. Dabei handelt es sich um die historische Reedereiflagge der Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (H.A.P.A.G.), die seit 1910 Werbung und Passagierabfertigung für die Luftschiffe der DELAG durchführte.

Postabwürfe im Beutel fanden zwischen 1909 und 1936 regelmäßig statt. Die Zahl der erhaltenen Postabwurfbeutel ist jedoch gering und wird auf 60 bis 80 Stück geschätzt. Eines dieser seltenen Exemplare gehört dem Stadtmuseum Baden-Baden.

Anker-Steinbaukasten

Baukästen zählen zu den beliebtesten Kinderspielzeugen und blicken auf eine lange Tradition zurück. Im 19. Jahrhundert wurde erkannt, wie lehrreich das Spiel mit Bausteinen sein kann. Kinder sollten lernen, mit unterschiedlich geformten Klötzen Vorlagen nachzubauen. Seit den 1880er Jahren erfreuten sich besonders die Anker-Steinbaukästen der Firma Richter weltweit großer Popularität.

Der Faszination, die von diesen Baukästen ausging, kann auch anhand einiger Exemplare im Besitz des Stadtmuseums Baden-Baden nachgespürt werden. Vor etwa 20 Jahren kamen sie als Schenkung in die Sammlung historischer Spielzeuge und stammen aus der Familie von Georg Busch, der langjährig als Inventarverwalter des Museums tätig war.

Erfolg basiert auf Bauklötzen aus Kunststein

Der Erfolg der Anker-Steinbaukästen basierte auf einer Erfindung Gustav Lilienthals und seines Bruders Otto, der als Flugpionier berühmt wurde. Sie entwickelten Bauklötze aus Kunststein, hergestellt durch das Pressen und Backen eines Gemischs aus Sand und Kalk. Damit errichtete Bauwerke waren aufgrund des Gewichts und der rauen Oberfläche der Steine deutlich stabiler als bei den bis dahin vor allem verwendeten Bausteinen aus Holz oder Keramik. Um 1880 kaufte der Unternehmer Friedrich Adolf Richter, der im thüringischen Rudolstadt eine Arzneimittelfabrik besaß, die Rechte an dieser Erfindung und vermarktete sie in Form der Anker-Steinbaukästen.

Für ihre Fertigung erweiterte er seine Fabrik und richtete zur Erstellung der Bauvorlagen sogar eine Kunstanstalt ein. Richter entwickelte zudem ein komplexes System von Ergänzungskästen, die zu einem Grundkasten hinzugekauft werden konnten, um damit neue Bauwerke zu schaffen. Die Idee des Systemspielzeuges, das durch diverse Sets erweiterbar ist, war geboren. Diese Strategie ist bis heute erfolgreich, man denke nur an Lego oder Playmobil. Da mit den Anker-Steinbaukästen sehr komplizierte Architekturen gebaut werden konnten, wurden sie bald auch als Freizeitbeschäftigung für Erwachsene interessant.

Heft mit farbigen Vorlagen zu den Gebäuden

Die Anker-Baukästen umfassen Steine in unterschiedlichen Formen wie Quader, Bögen, Zylinder und Pyramiden. Die drei verwendeten Farben stehen für unterschiedliche Baustoffe: Rot symbolisiert Ziegel, Ocker Sandstein und Dunkelblau Schiefer. Verkauft wurden sie in einem Holzkasten mit Schiebedeckel. Wie anhand der Kästen im Stadtmuseum zu sehen ist, ziert die Deckel eine aufwändig gestaltete Lithografie, mit einer zweisprachigen Produktbeschreibung. In der Mitte ist die weibliche Personifikation der Baukunst zu sehen. Auch die Innenseite des Deckels zeigt einen farbigen Druck. Darauf sind unter anderem die Medaillen dargestellt, mit denen das Baukastensystem auf internationalen Ausstellungen ausgezeichnet wurde. Außerdem wird aufgelistet, was alles in dem Kasten sein muss.

Dazu gehört ein Heft mit farbigen Vorlagen zu den Gebäuden, die mit dem Kasten erbaut werden können. Darunter befinden sich zum Beispiel diverse Häuser, Kirchen, Brücken oder Denkmäler. Besonders originell ist ein Raubtierhaus im Heft des Kastens 23 A. In der Erläuterung zu dem Zoogebäude wird abermals die geschickte Marketingstrategie des Unternehmens deutlich, indem auf ein Ergänzungsset verwiesen wird: „Zu diesem schönen Bau passt die Ausstattung No. 60, die 2 Löwen, 1 Leopard, 1 Hyäne, 1 Tierwärter und 12 Gitter enthält. Der Bau wird sehr wirkungsvoll, wenn die Ausstattungs-Figuren benutzt werden; wer es irgend kann, wird sie sich anschaffen.“

Zur Errichtung der komplexen Bauwerke aus dem Vorlagenheft, ist es wichtig die untersten Steine im richtigen Winkel und Abstand anzuordnen. Dabei hilft ein karierter Grundplan. Außerdem gehört zu jedem Kasten eine Einpackvorlage, ohne die es fast unmöglich ist, die Steine nach dem Spiel wieder zurück in die Holzkiste zu sortieren.

Fächerentwurf der Brüder Gimbel

Bereits bei den Gästen, die Baden-Baden im 19. Jahrhundert besuchten, spielte das Sehen und Gesehenwerden eine große Rolle. Da war es natürlich von Bedeutung, die richtigen Accessoires zu besitzen. Ein wichtiger Begleiter für die modische Dame war der Fächer. Er wurde nicht nur im Sommer gebraucht, um sich Abkühlung zu verschaffen, sondern gehörte auch bei Bällen, Konzerten und großen Gesellschaften zur Garderobe. Mit einem besonders kostbaren oder kunstvollen Fächer demonstrierte die Trägerin Wohlstand und Stilsicherheit. Außerdem konnte sie sich durch die Benutzung des Fächers kokett in Szene setzen.

Fächer waren bereits in der Antike gebräuchlich und es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Materialien vom einfachen Pflanzenblatt, das zum Wedeln verwendet wird, bis hin zu kostbar geschmückten Exemplaren. Die heute bei uns bekannteste Art ist der halbrunde Faltfächer, der auf- und zugeklappt werden kann. Er stammt ursprünglich aus Asien und verbreitete sich ab dem 15. Jahrhundert in Europa. Im Barock und Rokoko waren kunstvoll verzierte Fächer feste Bestandteile der höfischen Damenmode.

Paris: Zentrum der Fächerindustrie

Nachdem Fächer im Zuge der Französischen Revolution für einige Zeit weniger gefragt waren, erfreuten sie sich ab den 1830er Jahren wieder großer Beliebtheit. Das Zentrum der Fächerindustrie war Paris, wo man auch hohe Stückzahlen für den Export herstellte. Als Verzierung der Fächerblätter waren Motive, die ihre Ursprünge in der Zeit des Rokoko hatten, besonders beliebt. Dazu zählten ländliche Feste oder Schäferszenen. Diese Bilder wurden entweder von Hand gemalt oder in der günstigeren Version als Druck gefertigt.

Für die großen Pariser Fächerhersteller arbeiteten viele Künstler und lieferten Entwürfe. Zu diesem Künstlerkreis zählten auch die Brüder Karl und Georg Gimbel aus Straßburg. Ihre Entwürfe waren sehr beliebt und wurden sogar auf der Weltausstellung in Paris 1855 ausgezeichnet. Seit den 1860er Jahren wohnten die Brüder in Baden-Baden in der Schlossstraße 18. Zwar erlangten sie vor allem mit ihren Fächerdekorationen Bekanntheit, doch stammen aus ihrer Hand auch Porträts, historische Szenen und Genredarstellungen, die sie wiederholt im Salon, der jährlich sattfindenden großen Pariser Kunstausstellung, zeigten.

Nachlass der Witwe Georg Gimbels

Aus dem Nachlass der Witwe Georg Gimbels erwarb das Stadtmuseum Baden-Baden 1906 mehrere hundert Zeichnungen der Brüder. Darunter befinden sich einige Entwürfe für Fächerdekorationen. Sie sind erkennbar an der der charakteristischen Bogenform und zeigen unter anderem Blumenornamente und die beliebten ländlichen Szenen nach dem Vorbild von Gemälden des Rokoko.

Neben diesen Blättern zählen zu den Werken der Gimbels im Stadtmuseum auch historische und religiöse Motive sowie zahlreiche Figurenstudien. Einige davon dokumentieren die aufwändige Damenmode der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Zu sehen sind elegant gekleidete junge Frauen, zu deren Accessoires natürlich auch reich verzierte Fächer gehören.

Historisches Fahrrad

Seit über 200 Jahren kennen wir das Zweirad und seit dieser Zeit ist es einem steten Wandel unterworfen. In seinen Ursprüngen geht das Fahrrad auf ein 1817 von dem Karlsruher Forstmeister und Erfinder Karl Friedrich Drais von Sauerbronn entwickeltes Laufrad zurück, die so genannte Draisine.

Eine der ersten öffentlichen Fahrten, die Drais unternahm, um das Gefährt populär zu machen, führte im Juli 1817 von Gernsbach nach Baden-Baden. Ein entscheidender Schritt vom Lauf- zum Fahrrad war zu Beginn der 1860er Jahre die Erfindung des Antriebs mittels Pedalen. Bis heute ist unklar, wer die Idee hatte, das Vorderrad mit einer Tretkurbel auszustatten. Auf der Pariser Weltausstellung 1867 waren die „Vélocipèdes“ aus der Fabrik von Pierre Michaux jedoch ein Verkaufsschlager.

Prototyp in der Dauerausstellung

In der Dauerausstellung des Stadtmuseums ist dieser Prototyp des modernen Fahrrades, der als Michauline bezeichnet wird, zu finden. Der schlangenförmige Rahmen und die Räder sind aus Holz gefertigt. Der lederne Sattel ist auf einer auf dem Rahmen angebrachten Metallfeder befestigt und konnte in begrenztem Maße Stöße abfedern. Die Lauffläche der Räder ist mit Eisen beschlagen und an der Nabe sind starre, eiserne Tretkurbeln angebracht. Damit entspricht eine Pedalumdrehung einer Radumdrehung, was keine allzu großen Geschwindigkeiten erlaubte. Das war kein Nachteil, da das Fahrrad keine Bremsen besaß.

Ob das Rad tatsächlich, wie 1912 als es in die Sammlung des Stadtmuseums kam notiert, hier in Baden-Baden von den Büchsenmachern Nagel & Menz gebaut wurde, ist nicht mehr zu klären. Eine besondere Herausforderung bei diesem neuen Zweirad war, dass der Fahrer oder die Fahrerin erstmals die Füße vom Boden nehmen musste. Der Automobilpionier Carl Benz, einer der ersten „Vélocipèdisten“ in Mannheim, benötigte nach eigenen Angaben zwei Wochen, um einigermaßen sicher auf dem Rad zu fahren.

Verkehrsmittel breiter Bevölkerungsschichten

Während die Biedermeiergesellschaft das Laufrad noch als Kuriosum ansah, begann das Fahrrad seit etwa 1880 seinen Siegeszug. Die Erfindung des Kettenantriebs des Hinterrades verbesserte das Fahrverhalten und die Sicherheit des Fahrrads. In Baden-Baden kam es 1885 zur Gründung eines ersten Radfahrvereins. Fahrpraxis konnte man in einer Radfahr-Halle an der heutigen Leopoldstraße oder auf der Radfahrbahn, die 1898 entlang der Klosterwiese angelegt wurde, erwerben.

Auch wenn das Radfahren zu Beginn eine Männerdomäne war, nahmen Frauen schon Ende der 1860er Jahre an Radrennen teil, und die Zeitschrift Le Vélocipède illustré zeigte am 1. April 1869 auf der Titelseite eine Rad fahrende Frau. Schwierig wurde es, wenn gesellschaftliche Konventionen verletzt wurden. Als im Mai 1897 zwei Frauen in „Fahrradkleidung“ - die Damen trugen weite blaue Hosen - das Kurhausrestaurant besuchen wollten, führte dies bei Teilen des Publikums zu Unmut. Der Besuch des Kurgartens war nämlich nur „anständig gekleideten Personen“ erlaubt.

Amtliche Stellen mussten sich anschließend darum kümmern, wie die Kleiderordnung auszulegen sei. Der zunehmenden Popularität des Fahrradfahrens tat dies keinen Abbruch, und bereits um 1900 war das Rad zum Verkehrsmittel breiter Bevölkerungsschichten geworden. Erst nach der Mitte des 20. Jahrhunderts löste das Auto das Fahrrad als Hauptfortbewegungsmittel ab. Heute wird das Fahrrad in weiten Kreisen der Bevölkerung als umweltfreundliches Verkehrsmittel wie auch als Freizeit- und Sportgerät geschätzt.

Gemälde des Geroldsauer Wasserfalls von Victor Puhonny

Den Aufstieg zum Weltbad verdankt Baden-Baden nicht nur seinen Heilquellen. Auch die malerische Lage der Stadt lockte seit Beginn des 19. Jahrhunderts Besucher hierher, darunter zahlreiche Künstler. Ausflüge in die Umgebung gehörten zur Tagesordnung vieler Gäste. Ein beliebtes Ziel war und ist der Geroldsauer Wasserfall. Gut sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und mitten im Wald gelegen bieten die herabstürzenden Wasser des Grobbachs ein beeindruckendes Naturschauspiel.

Ölgemälde in der Dauerausstellung

Die Sammlung des Stadtmuseums verfügt über zahlreiche Darstellungen des Wasserfalls. Eine der schönsten stammt von Victor Puhonny und ist in der Dauerausstellung des Museums zu bewundern. Der Künstler entschied sich für einen etwas entfernteren Standort, so dass der Wasserfall selbst im Mittelgrund des Bildes erscheint. Im Vordergrund ist der weitere Verlauf des Grobbachs zu sehen, der sich an mit Moos bewachsenen Steinen vorbeischlängelt.

Victor Puhonny wurde 1838 in Prag geboren, schlug zunächst eine militärische Laufbahn ein und wurde Ende der 1850er Jahre in Rastatt stationiert, von wo er häufig nach Baden-Baden reiste. Im Alter von 28 verließ er das Militär und zog in die Kurstadt. Hier beschäftigte er sich zunehmend mit der Malerei. Als Landschaftsmaler erlangte Puhonny Bekanntheit und zeigte seine Werke deutschlandweit auf Kunstausstellungen. Das Gemälde des Geroldsauer Wasserfalls entstand vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zeigt wie gut er Besonderheiten der Natur im Bild einfangen konnte.

Der Weg zum Wasserfall

Ein deutlich früherer Besucher des Wasserfalls war Carl Urban Keller. Er lebte von 1772 bis 1844 und war in Stuttgart als Anwalt tätig. Seine Liebhaberei aber gehörte der Malerei und Zeichenkunst. So dokumentierte er seinen Aufenthalt in Baden-Baden im Sommer 1814 in zahlreichen Darstellungen und verwahrte sie in einem Album, das sich heute im Besitz des Stadtmuseums befindet.

Neben dem Wasserfall selbst, hielt Keller bereits den Weg dorthin in einer lavierten Federzeichnung fest. Sie zeigt eine Waldlichtung mit einem Meiler zur Herstellung von Holzkohle und im Hintergrund den Bernickelfelsen, auch Kreuzfelsen genannt. Zu Beginn des Albums findet sich ein kurzer Text, in dem Keller die Schönheit Baden-Badens und seiner Umgebung schilderte. Als „anmutig“ wird darin der Weg ins Geroldsauertal zu dem „einsamen Wasserfall im Walde“ beschrieben.

Diese Einsamkeit hielt nicht lange, mit der Beliebtheit Baden-Badens stieg auch die Zahl der Ausflügler, welche den Wasserfall besuchten, stetig an. Ab dem frühen 20. Jahrhundert kam man sogar bequem mit dem Autobus von Baden-Baden über Lichtental nach Geroldsau. In der Saison von April bis September verkehrte der Autobus viermal täglich und kostete im Jahr 1909 eine Mark pro Fahrt.

Marionetten von Ivo Puhonny

Ivo Puhonny’s Künstler-Marionettentheater war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein besonders origineller und beliebter Bestandteil des kulturellen Angebots Baden-Badens. Schon in dem Namen wird der hohe künstlerische Anspruch des Theaters deutlich, das Märchen ebenso wie Grotesken und Tragödien auf die Bühne brachte. Sein Gründer Ivo Puhonny wurde 1876 in Baden-Baden als Sohn des Malers Victor Puhonny geboren.

Er lernte in Karlsruhe an der Kunstgewerbeschule und der Kunstakademie. Von 1900 bis 1901 besuchte er Paris und unternahm eine Weltreise, die ihn unter anderem nach Japan führte. Zurück in Baden-Baden war Ivo Puhonny erfolgreich als Werbegrafiker tätig und entwarf zahlreiche Plakate. 1911 gründete er das Künstler-Marionetten-Theater, dessen Aufführungen zunächst im Palais Hamilton später im Kurhaus zu sehen waren.

Mehr als 30 Jahre lang bestand das Theater und zog ein breites Publikum an. Auch in der Presse wurden die Stücke regelmäßig besprochen. Durch Gastspiele in der Schweiz, Dänemark, Belgien, Frankreich und sogar in Indonesien erlangte das Marionettentheater Bekanntheit weit über die Grenzen Baden-Badens hinaus. Nach Puhonnys Tod im Jahr 1940 wurde das Puppentheater noch einige Jahre weitergeführt.

„König Violon und Prinzessin Clarinette. Ein Trauerspiel für Marionetten“

Bereits seit dem Jahr der Gründung gehörte „König Violon und Prinzessin Clarinette. Ein Trauerspiel für Marionetten“ von August Mahlmann (geb. 1771, gest. 1826) zum Repertoire des Theaters und zählte zu den am häufigsten aufgeführten Werken. Die Handlung des Stückes, eine verwickelte Liebesgeschichte, parodiert klassische Tragödien mit viel schwarzem Humor. Mehrere Marionetten aus diesem Schauspiel werden im Depot des Stadtmuseums Baden-Baden verwahrt.

Dazu zählen die Hofdame Kunigunde und König Violon, welche auf dem Bild zu sehen sind. Ihre ausdrucksstarken Gesichter, die aufwendigen historischen Kostüme und Frisuren geben einen Eindruck von der großen künstlerischen Qualität des Marionettentheaters von Ivo Puhonny. Die Figuren fertigte er selbst, ihre detailreichen Kleider wurden von seiner Ehefrau Linda genäht. Puhonny legte Wert auf eine einheitliche Wirkung.

Daher entwarf er auch die Bühnenbilder und -dekorationen selbst. Während der Aufführungen wurde der komplexe Bühnenapparat von vier Personen bedient. Die Marionetten wurden in der Regel von Frauen geführt, die auch die weiblichen Rollen sprachen. Die Texte der männlichen Figuren wurden von einem Rezitator vorgetragen, der mehrere Rollen zugleich beherrschen musste.

Werbezettel, Broschüren und Programmhefte

Das Marionettentheater veröffentlichte zahlreiche Werbezettel, Broschüren und Programmhefte. Bei ihrer Gestaltung brachte Ivo Puhonny seine Fähigkeiten als Fachmann für Reklame ein und schuf kunstvolle Grafiken. Viele dieser Drucksachen haben sich im Stadtmuseum und –archiv erhalten. Ergänzt wurden diese Werbemaßnahmen durch Zeitungsanzeigen.

So ist im Badeblatt vom 22. Juli 1929 zu lesen: „Puhonnys berühmte Puppen sind eine Sehenswürdigkeit ganz besonderer Art. Sie sind die lustigsten und eigenartigsten Schauspieler, die es gibt, von erstaunlicher Vielseitigkeit und Ausdruckskraft. Sei es, daß sie als Sänger, Schauspieler, Tänzer, Akrobaten sich produzieren, immer entwickeln sie neue Reize und ihr urgesunder Humor macht eine Vorstellung zu einer genußreichen Stunde, wie sie unterhaltsamer selten geboten wird.“

Mit seinem vielseitigen Werk zählt Ivo Puhonny zu den spannendsten Künstlerpersönlichkeiten, die Baden-Baden zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorbrachte. Einige seiner Arbeiten als Werbegrafiker können in der Dauerausstellung des Stadtmuseums entdeckt werden. Dort sind außerdem zwei Marionetten von ihm ausgestellt.